一、缘起:2025年8月2—3日,循着领袖的目光,赤溪青耕实践队走进“中国扶贫第一村”。 “滴水穿石,久久为功,弱鸟先飞”,习近平总书记对福建宁德赤溪村的殷切嘱托,是赤溪青耕实践队踏上这片土地的初心。作为“追寻领袖足迹”实践调研的一站,赤溪村的名字始终与领袖的关怀紧密相连——从1984年关注基层通讯员反映的贫困现状,到2016年通过人民网视频连线村民、共话脱贫成果,领袖的目光始终温暖着这座曾经的“穷山村”。 实践队员循着这份牵挂,先后走进赤溪村展馆、深入乡村街巷、走访亲历变迁的老人,在老书记的讲述中触摸历史,在撑筏40年的畲族老人的竹筏上,读懂了“领袖指引—政策落地—群众实干”共同书写的乡村振兴答卷。

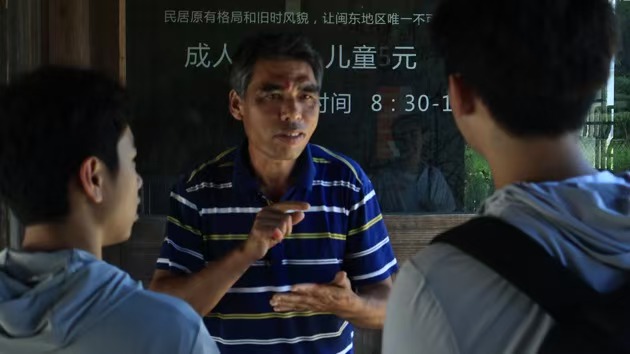

图为实践队成员在走访村民时合照。陈安吉 供图

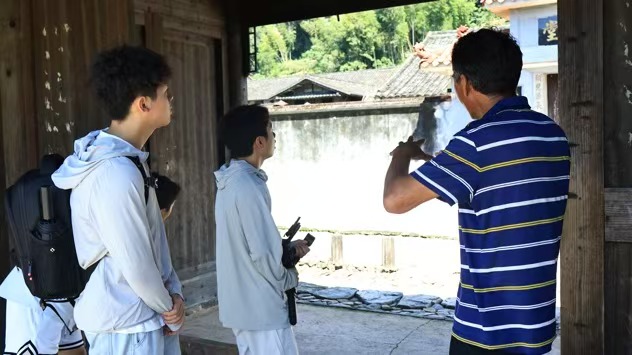

图为实践队在村民带领下参观赤溪新貌。陈安吉 供图

二、足迹印证:从“竹筏运货”到“竹筏载客”,一筏撑起四十年变迁 在赤溪村的溪水边,实践队员见到了撑了40年筏子的黄国来爷爷。他的竹筏,是赤溪村“跟着领袖走、一步一跨越”的生动注脚。 老书记回忆,20世纪80年代,赤溪村不通公路,溪水是唯一的“路”,黄国来和乡亲们的竹筏就是“运输车”——大米、化肥、煤油全靠竹筏沿湍急溪水运进来,村民的土特产也靠竹筏运出去换钱。“那时候筏子是活命的工具,撑筏人腰系麻绳,脚下是湿滑卵石,一趟下来浑身是泥水,日子却还是填不饱肚子。”展馆里的老照片印证着这段历史:泥泞土路、低矮土坯房,与黄爷爷记忆中“竹筏压弯了腰,日子压垮了人”的场景重叠。 而这一切,因领袖的关注迎来转折。2016年,总书记在视频连线中叮嘱“扶贫要靠内生动力,也要靠绿水青山”,这句话成了赤溪村转型的“指南针”。随着杨赤公路通车、特色产业兴起,曾经闭塞的山村逐渐被外界知晓,黄国来的竹筏也悄悄变了“身份” 如今,实践队员体验的竹筏漂流项目,正是他和乡亲们把“运货筏”改成的“旅游筏”:筏子上不再是沉重货物,而是带着好奇与欢笑的游客;黄爷爷的撑筏号子,也从“鼓劲扛生活”变成了“唱着山歌讲赤溪”。他笑着说:“总书记说绿水青山是‘山上银行’,我们这溪水就是‘流动的存折’,现在撑筏一天的收入,比当年运一个月货还多!” 在展馆的时间轴上,实践队清晰地看到:领袖的每一次关注,都化为推动赤溪前进的力量——从“精准扶贫”理念指引下的产业规划,到“生态优先”理念下的旅游开发,再到乡村振兴战略中对“乡愁经济”的培育,黄国来的竹筏变迁,正是领袖思想在基层落地生根的缩影。

图为实践队成员参观赤溪村展示馆。陈安吉 供图

图为实践队成员聆听赤溪发展现状介绍。陈安吉 供图

三、亲历感悟:在领袖足迹里,读懂乡村振兴的“赤溪逻辑” 走访中,实践队员不仅看到了黄国来的生活变化:土坯房换成新民居,儿子从外出打工回到村里开起农家乐,孙女在村小学读书,书包上印着“弱鸟先飞”的校训;更感受到整个村子的活力:游客中心里,各地旅行团听着赤溪脱贫故事;畲族风情街上,年轻人用直播推介家乡特产;溪边的“总书记连线纪念点”,常有村民带着孩子讲述“那天的激动”。 老书记说:“赤溪能有今天,最根本的是跟着领袖指的路走。他教我们‘滴水穿石’,就一步一个脚印干;他说‘绿水青山就是金山银山’,我们就守住生态搞旅游。”这份坚守,让我们深刻体会到:“追寻领袖足迹”,不仅是回望历史,更是读懂“人民领袖爱人民,人民领袖人民爱”的深厚情谊——领袖的关怀,是政策的“定盘星”,是群众的“强心剂”;而群众的实干,则让领袖的擘画落地成景。

图为实践队成员深入走访赤溪村。陈安吉 供图

图为实践队成员聆听讲解员介绍赤溪村产业。陈安吉 供图

四、结语:带着足迹的温度,续写乡村振兴新篇 离开赤溪村时,黄国来的竹筏又载着游客出发了,溪水倒映着两岸的青山与新房,像一幅流动的画。这幅画里,有领袖的远见卓识,有乡亲们的勤劳智慧,更有“追寻足迹”路上实践队员对“中国之治”的深刻理解。 正如总书记祝愿的那样,“赤溪村的日子会越来越好”,而实践队员也将带着这份感悟,继续在追寻领袖足迹的路上,见证更多乡村的振兴故事,让“滴水穿石”的精神在新时代绽放更亮的光芒。

图为实践队成员在赤溪村实践地合照。陈安吉 供图

日期:2025年8月10日

撰稿人:[郑芊芊]

供图:[陈安吉]

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-15875-0.html